Баринов Александр Сергеевич

Врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук.Контакты: Центр антропометрической косметологии и коррекции, Клиника "Да Винчи", Россия, Волгоград, Социалистическая, 17, 7 этаж.

Web: ortopedia.ru Е-mail: info@rucosm.com

Телефон клиники: (8442) 50-21-85

Статьи хирурга

Ноябрь 12, 2010

Эстетические аспекты оперативного лечения диспластического варусного синдрома коленных суставов

(А.С.Баринов, А.А.Воробьёв, П.С.Царьков)Волгоградский научный центр, Отдел клинической и экспериментальной хирургии

В настоящее время спектр интересов современной ортопедии смещается в сторону высокотехнологических решений в оперативном лечении заболеваний и пограничных состояний опорно-двигательного аппарата. Одним из таких малоизученных направлений ортопедии, представляющих практический интерес, являются небольшие осевые деформации в области коленных суставов. Малые осевые деформации конечностей в пределах 10-15 градусов при нормальных пропорциях строения тела и хорошо развитых мышцах можно рассматривать с позиций современной анатомии как вариант нормы.

Однако наличие даже легкой кривизны ног (рис. 1) может рассматриваться пациентами как значительный косметический дефект [2].

Увеличение количества пациентов, желающих устранить подобные дефекты, привело к росту внимания ортопедов к таким пограничным деформациям. Большинство современных авторов считает, что малые осевые деформации являются вариантом нормальной анатомии конечностей, а их исправление - это чисто эстетический раздел ортопедии [2, 5].

Так, А.А.Артемьев даже считает некорректным использование термина «деформация» и предлагает как более корректное применение терминов «кривизна» или «искривление» [5].

Однако, наличие анатомических изменений, находящихся на грани нормы и патологии, со временем может привести к истощению компенсаторных возможностей организма и нарушению адаптационно-приспособительных механизмов, что неизбежно ведет к формированию патологического процесса [1].

Нами была выдвинута гипотеза о диспластическом характере малых осевых деформаций нижних конечностей.

Дисплазия коленных суставов, которая не является отдельным диагнозом, а представляется лишь наиболее общим понятием, охватывающим все виды недоразвитий, независимо от их степени и структурных особенностей. Значительную работу в области изучения дисплазии коленного сустава провел Б.И.Сименач [4], который предложил условную классификацию дисплазии коленного сустава на симптомы, диспластические синдромы и заболевания, вызванные дисплазией. Варусная либо вальгусная деформации коленных суставов по классификации Б.И.Сименача (1983) являются проявлением симптома деаксации, ведущим признаком которого является искривления в коленном суставе, преимущественно во фронтальной плоскости, как следствие уменьшения высоты того или иного мыщелка (гипокондилия). Синдром деаксации – это диспластическое явление на донозологической стадии.

Искривления во фронтальной плоскости часто сочетаются с патологической ротацией и торсией [3]. Несомненно, важной является разработка высокоточных методов оперативной коррекции малых осевых деформаций нижних конечностей, учитывающая как косметический, так и диспластический характер подобных деформаций.

Цель работы — разработка унифицированной методики лечения диспластических варусных деформаций нижних конечностей, учитывающей косметические аспекты оперативной коррекции.

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели нами были исследованы клинические и рентгенологические данные 123 пациентов с диагнозом варусная деформация голеней, которым были выполнены 246 остеотомий большеберцовой кости. Производилась подмыщелковая остеотомия большеберцовой кости с последующим наложением аппарата Илизарова. В послеоперационном периоде дозировано исправлялась имевшаяся деформация. 82,92% пациентов составили женщины (102 человека), 17,07% - мужчины (21 человек). Средний возраст пациентов составил 27.25 лет.

Всем пациентам перед оперативным вмешательством выполнялась рентгенография голеней с коленными суставами в прямой проекции. Отклонение оси голени от виртуальной оси, перпендикулярной плоскости суставной поверхности мыщелков большеберцовой кости определялось как угол между осью большеберцовой кости и перпендикуляром, опущенным к линии плоскости суставной поверхности мыщелков большеберцовой кости.

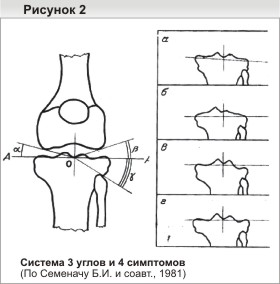

Для оценки дисплазии коленных суставов была использована «система 3 углов и 4 симптомов», разработанная Б.И.Сименачем и соавт. (1981), включающую модель коленного сустава (рис.2). Производилось 1) выполнение рентгенографии в фасной проекции; 2) измерение углов – угла раскрытия суставной щели по медиальной стороне (α), угла раскрытия суставной щели по латеральной стороне (ß) и угла стояния головки малоберцовой кости (ϒ).

В исследовании использованы следующие рентгенологические симптомы:

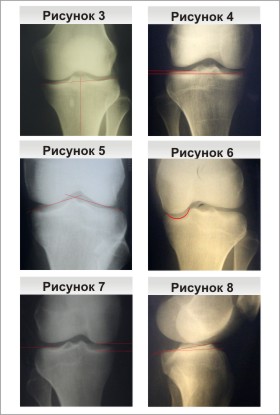

а – симптом скоса (один из мыщелков большеберцовой кости образует угол, открытый кверху, с другим мыщелком, расположенным параллельно базисной линии) (рис.3);

б – симптом террасы (мыщелки расположены параллельно, но на разных уровнях) (рис.4);

в – симптом пирамиды (оба мениска наклонены кнаружи за счет опущения их наружных отделов) (рис.5);

г – симптом фаски (на суставной поверхности мыщелка имеется впадина со склерозированным дном) [4] (рис.6).

Кроме того, мы проводили измерение высота скоса суставной площадки медиального мыщелка большеберцовой кости (рис.7, 8), что считаем важным диагностическим критерием в выявлении дисплазии. Скос суставной площадки визуализируется на рентгенограммах как наличие двух контуров суставной поверхности. Проводилось измерение расстояния от вышележащего контура до нижележащего.

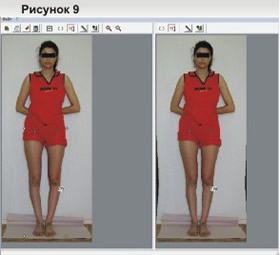

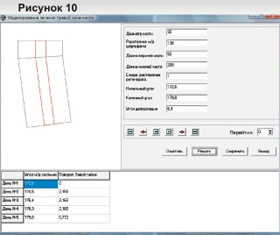

Оперативное лечение производили одноэтапно на обеих голенях. Подготовка к операции состояла из рентгенографии голеней с коленными суставами в прямой проекции для определения осевых отклонений и оценки состояния коленных суставов, фотопараметрическая компьютерная визуализация антропометрического статуса пациента в стандартном положении: (рис.9, 10)вертикальное положение пациента с сомкнутыми лодыжками, максимальное разгибание в коленных суставах, вес распределяется равномерно на обе нижние конечности; компьютерное моделирование предполагаемого результата, подбор аппарата внешней фиксации [6].

Использовался спицевой аппарат Илизарова состоящий из двух колец, четырех телескопических стержней с шарнирами. Диаметр колец определялся с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента. Шарниры располагались во фронтальной плоскости на уровне большеберцово-малоберцового сустава. Угол наклона проксимального кольца соответствовал углу варусной деформации голени. Операции производились под спинномозговой анестезией.

В раннем послеоперационном периоде пациенты получали анальгетики, перевязки, ЛФК со вторых суток с постепенным возрастанием нагрузок. Коррекция проводилась дозировано с пятых суток согласно предоперационному моделированию. По окончании коррекции выполнялось контрольная фотопараметрическая компьютерная визуализация антропометрического статуса и рентген-контроль с целью определения осей голеней. Через три недели фиксации рентген-контроль для определения степени созревания костного регенерата. По результатам рентгеновских снимков определялись сроки снятия аппаратов Илизарова.

После положительной клинической пробы (при отсутствии подвижности в зоне регенерата) аппараты последовательно демонтировались с промежутком два дня. В реабилитационном периоде рекомендовалось ограничение физических нагрузок до 10 дней, исключение занятий спортом до 6 месяцев, ЛФК для восстановления мышц нижних конечностей.